Es besteht ein hoher Bedarf an sicheren und langwirksamen Medikamenten zur Behandlung von Knochenschwund, medizinisch bekannt als Osteoporose. In Deutschland sind rund sechs Millionen Menschen – überwiegend Frauen – von dieser weit verbreiteten Erkrankung betroffen, weltweit leiden etwa 32 Millionen Menschen an dieser Erkrankung. Die Entdeckung neuer Ansatzpunkte für die Arzneimittelentwicklung ist daher ein wichtiger Schritt hin zu besseren Therapien mit weniger Nebenwirkungen.

Substanz zur Förderung festerer Knochen

Der Adhäsions-G-Protein-gekoppelte Rezeptor GPR133 gehört zu einer noch relativ unerforschten Gruppe von Rezeptoren. In einer aktuellen Studie haben Wissenschaftler der Universität Leipzig gezeigt, dass GPR133 eine zentrale Rolle beim Aufbau und Erhalt gesunder Knochen spielt. „Wenn dieser Rezeptor durch genetische Veränderungen beeinträchtigt ist, zeigen Mäuse bereits in jungen Jahren Anzeichen von Knochendichteverlust – ähnlich wie bei Osteoporose beim Menschen. Mit der Substanz AP503, die erst kürzlich durch ein computergestütztes Screening als Stimulator von GPR133 identifiziert wurde, konnten wir die Knochenfestigkeit sowohl bei gesunden als auch bei osteoporotischen Mäusen deutlich erhöhen“, erklärt Professor Ines Liebscher, leitende Forscherin der Studie vom Rudolf-Schönheimer-Institut für Biochemie der Medizinischen Fakultät.

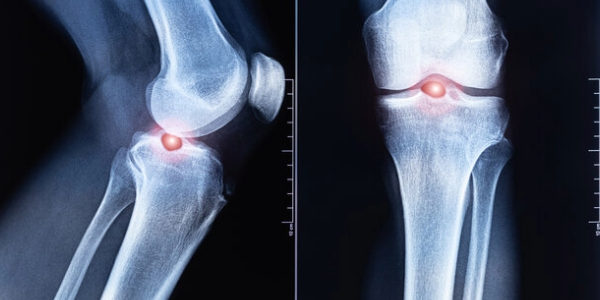

Im Knochengewebe wird GPR133 durch die Interaktion benachbarter Knochenzellen und mechanische Belastung aktiviert. Dies löst ein Signal aus, das knochenbildende Zellen (Osteoblasten) stimuliert und knochenabbauende Zellen (Osteoklasten) hemmt. Das Ergebnis: stärkere, widerstandsfähigere Knochen. Der neue Wirkstoff AP503 kann diese natürliche Aktivierung nachahmen. In Zukunft könnte er sowohl zur weiteren Stärkung gesunder Knochen als auch zum Wiederaufbau geschwächter Knochen eingesetzt werden – beispielsweise bei Osteoporose bei Frauen in den Wechseljahren.

Großes Potenzial für eine alternde Bevölkerung

In einer früheren Studie hatten Forscher der Universität Leipzig bereits festgestellt, dass die Aktivierung mit AP503 auch die Skelettmuskulatur stärkt. „Die nun nachgewiesene parallele Stärkung der Knochen unterstreicht erneut das große Potenzial dieses Rezeptors für medizinische Anwendungen in einer alternden Bevölkerung“, sagt Dr. Juliane Lehmann, Erstautorin der Studie und Wissenschaftlerin am Rudolf-Schönheimer-Institut für Biochemie.

Das Leipziger Forschungsteam arbeitet bereits an mehreren Folgeprojekten, um den Einsatz von AP503 bei verschiedenen Krankheiten zu untersuchen und die Rolle von GPR133 im Körper weiter zu erforschen. Seit mehr als zehn Jahren ist die Erforschung von Adhäsions-G-Protein-gekoppelten Rezeptoren ein Schwerpunkt an der Universität Leipzig im Rahmen des Sonderforschungsbereichs 1423 „Strukturdynamik der GPCR-Aktivierung und Signalübertragung. International gilt Leipzig als führendes Zentrum in diesem Forschungsbereich.