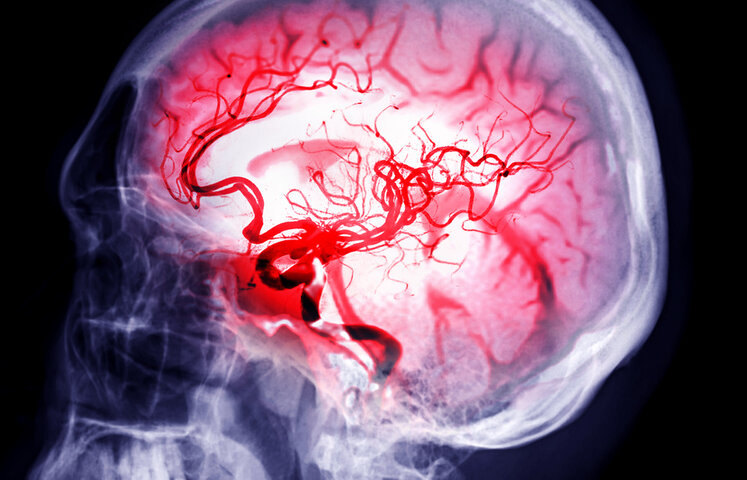

Stammzelltransplantationen können Schlaganfallschäden rückgängig machen, berichten Forscher der Universität Zürich. Zu den positiven Effekten zählen die Regeneration von Neuronen und die Wiederherstellung motorischer Funktionen, was einen Meilenstein in der Behandlung von Hirnerkrankungen darstellt. Jeder vierte Erwachsene erleidet im Laufe seines Lebens einen Schlaganfall, mehr als 80 Prozent aller Schlaganfall-Patienten sind älter als 60 Jahre.

Ewa die Hälfte der Betroffenen trägt bleibende Schäden wie Lähmungen oder Sprachstörungen davon, da innere Blutungen oder Sauerstoffmangel die Gehirnzellen irreversibel zerstören. Derzeit gibt es keine Therapien, um solche Schäden zu beheben. „Deshalb ist es unerlässlich, neue therapeutische Ansätze für eine mögliche Regeneration des Gehirns nach Krankheiten oder Unfällen zu verfolgen,“ sagt Christian Tackenberg, wissenschaftlicher Leiter der Abteilung Neurodegeneration am Institut für Regenerative Medizin der Universität Zürich (UZH). Neurale Stammzellen haben das Potenzial, Hirngewebe zu regenerieren, wie ein Team um Tackenberg und die Postdoktorandin Rebecca Weber nun in zwei Studien, die in Zusammenarbeit mit einer Gruppe um Ruslan Rust von der University of Southern California durchgeführt wurden, überzeugend gezeigt hat. „Unsere Ergebnisse zeigen, dass neurale Stammzellen nicht nur neue Neuronen bilden, sondern auch andere Regenerationsprozesse induzieren“, sagt Tackenberg.

Neue Neuronen aus Stammzellen

Die Studien verwendeten menschliche neurale Stammzellen, aus denen sich verschiedene Zelltypen des Nervensystems bilden können. Die Stammzellen wurden aus induzierten pluripotenten Stammzellen gewonnen, die wiederum aus normalen menschlichen Körperzellen hergestellt werden können. Für ihre Untersuchung induzierten die Forscher bei Mäusen einen dauerhaften Schlaganfall, dessen Merkmale denen eines Schlaganfalls beim Menschen sehr ähnlich sind. Die Tiere wurden genetisch so verändert, dass sie die menschlichen Stammzellen nicht abstoßen.

Eine Woche nach der Schlaganfallinduktion transplantierte das Forschungsteam neurale Stammzellen in die verletzte Hirnregion und beobachtete die nachfolgenden Entwicklungen mit verschiedenen bildgebenden und biochemischen Methoden. Die Forscher stellten fest, dass die Stammzellen während des gesamten Analysezeitraums von fünf Wochen überlebten und dass sich die meisten von ihnen in Neuronen umwandelten, die sogar mit den bereits vorhandenen Gehirnzellen kommunizierten.

Die Forscher fanden auch andere Anzeichen für eine Regeneration: die Neubildung von Blutgefäßen, eine Abschwächung der Entzündungsprozesse und eine verbesserte Integrität der Blut-Hirn-Schranke. „Unsere Analyse geht weit über den Umfang anderer Studien hinaus, die sich auf die unmittelbaren Auswirkungen unmittelbar nach der Transplantation konzentrierten“, erklärt Tackenberg. Glücklicherweise konnte durch die Stammzelltransplantation bei Mäusen auch die durch den Schlaganfall verursachten motorischen Beeinträchtigungen rückgängig gemacht werden. Der Nachweis dafür wurde unter anderem durch eine KI-gestützte Ganganalyse der Mäuse erbracht.

Klinische Anwendung rückt näher

Bei der Konzeption der Studien hatte Tackenberg bereits klinische Anwendungen am Menschen im Blick. Deshalb wurden die Stammzellen beispielsweise ohne den Einsatz von tierischen Reagenzien hergestellt. Zu diesem Zweck entwickelte das Zürcher Forschungsteam in Zusammenarbeit mit dem Center for iPS Cell Research and Application (CiRA) der Universität Kyoto ein definiertes Protokoll. Dies ist wichtig für potenzielle therapeutische Anwendungen am Menschen. Eine weitere neue Erkenntnis war, dass die Stammzelltransplantation besser funktioniert, wenn sie nicht unmittelbar nach einem Schlaganfall, sondern eine Woche später durchgeführt wird, wie die zweite Studie bestätigte. Im klinischen Umfeld könnte dieses Zeitfenster die Vorbereitung und Durchführung der Therapie erheblich erleichtern.

Trotz der ermutigenden Ergebnisse der Studien warnt Tackenberg, dass noch viel zu tun bleibt. „Wir müssen die Risiken minimieren und eine mögliche Anwendung beim Menschen vereinfachen“, sagt er. Tackenbergs Gruppe arbeitet derzeit erneut in Zusammenarbeit mit Ruslan Rust an einer Art Sicherheitsschalter, der ein unkontrolliertes Wachstum von Stammzellen im Gehirn verhindert. Die Verabreichung von Stammzellen durch endovaskuläre Injektion, die viel praktikabler wäre als eine Hirntransplantation, befindet sich ebenfalls in der Entwicklung. Erste klinische Studien zur Behandlung der Parkinson-Krankheit beim Menschen mit induzierten Stammzellen laufen laut Tackenberg bereits in Japan. Der Schlaganfall könnte eine der nächsten Krankheiten sein, für die eine klinische Studie möglich wird.